元任天堂の従業員は、カービーのアメリカ人とオリジナルの日本のイメージの魅力的な違いに光を当てました。カービーのマーケティングが西部の視聴者のためにシフトした理由を発見し、任天堂の進化するグローバルローカリゼーションアプローチについて学びます。

「Angry Kirby」:マーケティング戦略

西洋の魅力のためにカービーをブランド変更します

西洋のゲームカバーとアートワークに関するカービーの描写は、しばしば「怒っているカービー」と呼ばれていましたが、意図的により激しく決意しました。 2025年1月16日、ポリゴンのインタビューで、元任天堂のローカリゼーションディレクターであるレスリー・スワンはこの決定を説明しました。スワンは、目標はカービーを怒らせることではなく、決意を投影することであることを明らかにしました。彼女は、日本のすべての年齢にわたるかわいいキャラクターの人気に注目し、アメリカのトゥイーンと10代の少年の間でより厳しいキャラクターを好むこととは対照的です。

カービー:トリプルデラックスディレクターのシンナヌカザキはこれを裏付け、2014年にGamespotに、かわいいカービーが日本で最も強く共鳴した一方で、「強い、タフなカービー」が米国の聴衆に訴えたと語った。しかし、彼はまた、私たちと日本のボックスアートの両方でカービー・スーパースターのウルトラのより厳しいカービーを引用して、変動性を指摘しました。彼は、ゲームプレイを通してカービーの深刻な側面を強調する意図を強調し、日本市場におけるカービーの可愛らしさの永続的な力を認めました。

カービーを「スーパータフピンクパフ」としてマーケティング

任天堂のマーケティングは、特に男の子にカービーの魅力を広げることを意識的に目指していました。これにより、2008年に任天堂DSでカービースーパースターのウルトラの記憶に残る「スーパータフピンクパフ」ブランディングが行われました。彼女は、ゲーム業界でより「大人/クールな」要因を達成するという一般的なプレッシャーを強調し、「子供」のラベルが販売に有害であることを強調しました。

このマーケティングの変化には、カービーをより厳しいものとして描写し、ゲームの戦闘要素を強調して、より広い年齢層を引き付けることが含まれていました。近年、KirbyやThe Forgotten Land(2022)のようなプロモーション資料は、Kirbyの人格のみに焦点を当てたゲームプレイと能力を優先しています。ヤンは、よりバランスのとれたキャラクターを作成するための継続的な努力を認めましたが、カービーの「かわいい」イメージは一般の認識において支配的なままであると指摘しました。

任天堂の米国のカービーのローカライズ

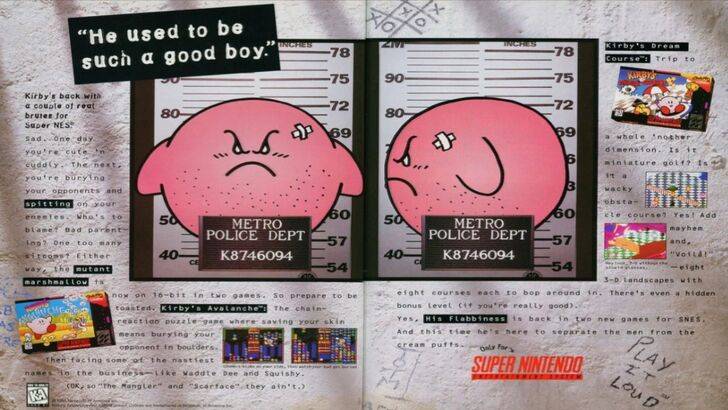

日本と米国の間のカービーのローカリゼーションの発散は、マグショットでカービーをフィーチャーした1995年の著名な「Play It Loud」キャンペーン広告から始まりました。その後、カービーの表情はゲームボックスアートによって異なりました。 Kirby:Dightmare in Dream Land(2002)、Kirby Air Ride(2003)、Kirby:Sceak Squad(2006)のようなゲームは、カービーに眉をひそめ、より激しい表現を披露しました。

ただし、顔の調整は唯一の変更ではありませんでした。 Kirby's Dream Landのオリジナルの1992年のゲームボーイリリースは、ピンクのオリジナルとは異なり、米国のボックスアートに幽霊のような白いカービーを特徴としていました。 Game Boyのモノクロ画面により、米国のプレイヤーは、Kirby's Adventureの1993年のNESリリースでカービーのピンクの色合いしか見ませんでした。スワンは、この色の矛盾が挑戦を提示したと説明しました。「ふくらんでいるピンクのキャラクター」は、より広い、特に男性の聴衆にとって商業的に実行可能であると認識されていないからです。

これは最終的に、魅力を強化するために、米国のボックスアートに対するカービーの表情の変化につながりました。最近、グローバルマーケティングはより一貫性があり、カービーのイメージは深刻な表現と陽気な表情を交互に繰り返しています。

任天堂のグローバルアプローチ

スワンとヤンは、任天堂が近年、よりグローバルな視点を採用していることに同意しています。アメリカの任天堂と日本のオフィスとの間の緊密なコラボレーションにより、より一貫したマーケティングとローカリゼーションが生まれました。同社は、異なるカービーボックスアートのような地域のバリエーションから離れており、1995年の「Play It Loud」広告に似た状況を避けています。

Yangは、グローバルな視聴者自体が変わっていないが、ビジネス戦略はグローバルマーケティングに移行したと指摘しました。これは一貫性を提供しますが、潜在的に地域のニュアンスを見落とし、「当たり障りのない安全なマーケティング」につながる可能性があります。ただし、現在のローカリゼーションの傾向、またはその欠如は、業界の全体的なグローバリゼーションと、西洋の視聴者の日本文化との親しみの高まりに起因しています。